终于,东航失事客机的第2个黑匣子找到了!

从2次发现黑匣子的现场视频中,我们都可以看到,救援人员或者专家手中拿着一个橙红色的罐状物体。

这个就是传说中的黑匣子,或者说,黑匣子的一部分。

没错,“黑匣子”不是黑的,从一开始就不是黑的。

黑匣子学名叫“航空信息记录仪”(flight recorder),1架飞机上通常有2个,一是驾驶舱语音记录器(CVR) ,另一个是飞行数据记录器(FDR)。

前者从起飞后开始记录驾驶舱的语音,包括机长、副机长的交流,机长对机舱的讲话等,可以录制时长30分钟的内容;

后者会把飞机各种数据记录在载体上,包括飞机的加速度、姿态、推力、油量、操纵面的位置等,记录时长为25小时,大约可以记录“最后时刻”的2000条指令。

一开始,这2样东西是集合在一起的,后来则分开存放。出事后,为了便于在一片狼藉的空难现场找到,国际民航组织规定,黑匣子必须漆成醒目的橙红色——和我们在东航空难现场看到的一样。

至于为什么叫黑匣子,据公认的发明人——澳大利亚国防部航空研究实验室(ARL)科学家大卫·沃伦回忆,当时他的新发明在本国航空界并不受重视,反倒是英国航空注册委员会秘书罗伯特·哈丁汉姆来参观时,一眼相中。

哈丁汉姆迅速将沃伦和他的发明请到英国,并在航空业内大加推广。

结果在一次BBC节目中,英国航空业界人士使用过去对航空设备的俗称“黑匣子”称呼了这一新设备,于是便约定俗成地这么叫下来。

而事实上,当时沃伦为英国S. Davall & Sons Ltd公司设计的第1款黑匣子,是一款橙红色的蛋状装置,当时还被起了个昵称叫“红蛋”(Red Egg)。

当空难发生时,飞机从万米高空坠落,在巨大的冲击力下,基本上都会散落成一地零件,黑匣子凭什么独善其身?

我们先来看看黑匣子的结构,各家厂商的产品有所差别,但大同小异,这里就以这次东航波音737-800上采用的霍尼韦尔公司产品为例。

首先,其核心部分是记录模块。最早的飞行信息记录,采用的方式是在铜箔上刻写信息,显然,这种方法记录效率低,只能记录5种航空信息,并且擦除和重写都不方便,到“红蛋”上已经被磁带取代。

当然,磁带也容易受外界干扰,随着微电子技术的发展,现在黑匣子里的记录载体已经变成了存储芯片,也就是你现在电脑硬盘上的闪存芯片,只要不受巨大电流冲击或者直接的物理破坏,一般都不会有事。

在内存卡外面,先是包了一层薄薄的无磁铝壳,外面是一层绝缘材料,再外面是一层厚厚的石蜡板。

如果在飞机事故中发生火灾,外面的隔热层没顶住,石蜡就会融化并吸收热量,尽量不让热量往里传。

石蜡板外面还有一层隔热层,然后就是最外层——一个厚厚的不锈钢外壳。

以上一个整体,就是上图中橙红色圆柱体的部分,学名叫事故数据存储单元(Crash-Survivable Memory Unit,CSMU),也是黑匣子最核心的部分。

另外方方正正的部分,里面主要是供电设备和飞行数据收集单元(Flight Data Acquisition Unit,FDAU),也就是在飞行过程中收集数据用的,出事之后就没用了。

换言之,在飞行事故中,最重要的就是那个“橙罐子”。

遗憾的是,到目前为止,这个对航空安全异常重要的东西,并没有中国制造的元素在内。包括中国航空公司在中国上空飞行的民航客机,使用的都是国外的黑匣子设备。

据时代周报报道,目前全球民航的黑匣子供应商只有霍尼韦尔、L3、通用、以及罗克韦尔柯林斯4家,而这4家都是美国公司。

这主要是因为,黑匣子本身是一个狭小且成熟的市场。

目前1个黑匣子的价格在10000-15000美元之间,也就是最多不到10万人民币。

以波音连续空难之前,全球航空市场尚处于鼎盛时期的2018年计算,当时全年空客和波音交付飞机共1606架,庞巴迪等厂商交付公务飞机809架。

以每架飞机2个黑匣子,每个黑匣子10万元计算,整个全球黑匣子市场规模也就4.8亿元。这个市场规模显然不大,在已经有巨头进驻的情况下,其他企业也会望而却步。

不过,中国并非不能制造黑匣子。

中航工业旗下的陕西千山航空电子有限责任公司(下称“千山航电”),就是国内能够生产黑匣子的企业。

虽然没有公开信息,但在招聘平台上可以找到其在各高校招聘宣传的简章。

在2022年校招宣讲信息中,其自我介绍道,千山航电是“国内飞行参数记录系统(俗称飞机‘黑匣子’)的诞生地和研制生产的专业化企业”。

此外,他们还提到,“新一代飞参系统已完全覆盖了全部国产新型飞机,民用飞参多项取得了中国民航适航审查合格证”。

考虑到时间节点,这里说的“全部国产新型飞机”,或许就包括了C919在内。若真是如此,那么国产黑匣子也将有望借着国产大飞机的“东风”,跻身这个市场。

除此以外,随着黑匣子更新换代的呼声日益高涨,国内“专精特新”企业也有了参与这个领域的契机。

目前黑匣子最被诟病的一点,就是航空信息的安全性依然无法保障。黑匣子虽然坚固,但在空难中依然有被破坏的风险,同时,如果飞机失踪,黑匣子同样无法找到。直到今天,我们都不知道马航MH370航班发生了什么。

已经有不少人提出,利用“云”技术,把记录在黑匣子中的数据通过卫星实时传输到地面,也即让黑匣子的数据,在飞机飞行过程中始终向外发射,使地面对飞机的状况一目了然。

然而,目前的阻碍有二。其一是涉及安全问题,飞行中的部分数据可能涉密,例如航线中出现军用雷达或者其它国防设施。

其二就是数据的带宽限制,即便是只记录88个数据的第2代黑匣子,以每秒记录4次的速率,每秒产生的数据量也达到了1500kB,更遑论同时记录数百个数据的第4代黑匣子。

据民航联盟2022年初的数据,每一时刻都有约1.6万架飞机在天空中飞行。即便以10000架同时飞行的航班计算,每秒的数据传输量也达到了14.3G。

目前空地网络的组建方式有2种,一种是利用地面基站,像手机一样在终端和基站网络间传递信息,这种方法的好处是带宽大、延迟低,但缺点在于覆盖率低。

利用地面基站,前提是有足够的基站,这就意味着不仅在传统人口茂密的地区,就连人口稀疏的航路上也必须布设基站,到了海上,那就没办法了。

另一种是卫星通讯。利用卫星、飞机、卫星地面基站进行数据传输,覆盖范围极广。

然而,根据香农定理,信息传输能力与带宽和发射功率成正比,少量通讯卫星要连接大量的飞机,每架飞机可使用的带宽就变得很小,而如果要提高发射功率,对于燃料宝贵的卫星来说又不可能。

这就导致,现在空地间通讯能力依然不高。在飞机上使用过WiFi的人就知道,机载WiFi的速度慢的令人发指,“一张图片发5分钟”,显然无法传递黑匣子所存储的海量信息。

近几年火热的卫星互联网以及民营火箭等领域,将是中国“专精特新”企业参与黑匣子制造领域的关键。

目前,国家对“专精特新”领域极其重视。2018年末,工信部开展了首批“专精特新”小巨人企业培育工作;2021年7月末,中央政治局会议首提发展“专精特新” 中小企业;2021年9月,北京交易所宣布设立,其核心是为“专精特新”中小企业服务。

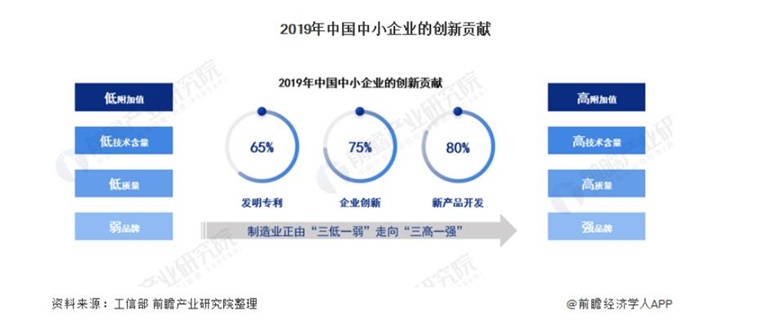

自“制造强国战略”实施以来,制造业正由“三低一弱”走向“三高一强”,其中,技术创新是发展关键。

中小企业作为制造业产业链中的重要参与者,对市场需求反应灵敏,适应需求进行创新的愿望强烈,是创新的主力军和重要源泉,据工信部数据显示,占全国企业总数99%的中小企业提供了大约65%的发明专利,75%的企业创新和80%以上的新产品开发。

截至2021年10月,工信部已公布三批培育名单,共公布了4922家“小巨人”企业,其中,蓝箭航天凭借在液氧甲烷运载火箭领域的能力积累成功入选。

与此同时,商业卫星在轨管理和应用服务商航天驭星,以及致力于构建高轨高通量卫星网络系统的星空年代,也都在申报地方级专精特新资质。

也许在不就的将来,我们就能看到中国企业在黑匣子领域的身影了。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《2022-2027年中国新一代信息技术产业 “专精特新”发展研究及投资战略规划报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734