自然资源部4月29日发布的数据显示,初步核算,今年一季度海洋生产总值2.5万亿元,同比增长5.7%,高于国内生产总值增速0.3个百分点,已经成为我国经济重要的增长点。

海洋传统产业和新兴产业均态势良好。海船订单量、海船完工量、手持海船订单量国际市场份额继续保持全球领先,其中手持海船订单量同比保持较快增长;海洋旅游业实现增加值3842亿元,同比增长7.5%;海洋工程装备制造业新承接海工订单金额、交付订单金额、手持订单金额同比分别增长57.1%、114.3%、24.2%。

在全球经济格局深度调整的当下,海洋经济正迅速崛起,诸多领域展现出巨大潜力。各地政府应敏锐捕捉这一趋势,将发展海洋经济提升到战略高度。一方面,科学规划海洋产业布局,各区域依据自身优势发展特色产业,实现协同共进;另一方面,加大对海洋科研、基础设施建设的投入,完善政策扶持体系,吸引企业和人才投身海洋经济建设。唯有如此,方能在海洋经济的蓝海中抢占先机,推动地方经济持续繁荣。

一、海洋经济发展现状及行业趋势

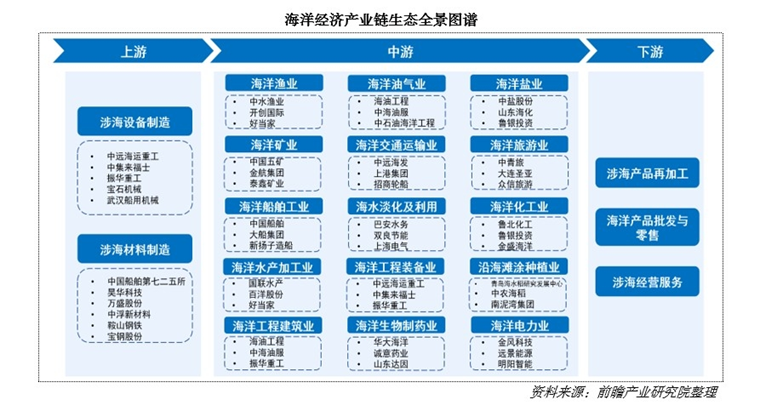

海洋经济产业链按照加工生产流程可分为上中下游。上游主要包括涉海设备制造和涉海材料制造。中游主要包括海洋渔业、海洋油气业、海洋盐业、海洋矿业、海洋交通运输业、海洋旅游业等海洋产业。下游主要包括涉海产品再加工、海洋产品批发与零售、涉海经营服务等。

国内上游涉海设备制造企业包括中远海运重工、中集来福士、振华重工等,涉海材料制造包括中国船舶第七二五所、昊华科技、万盛股份等。中游海洋渔业企业包括中水渔业、开创国际等,海洋油气业企业包括海油工程、中海油服、中石油海洋工程等,海洋盐业企业包括中盐股份、山东海化、鲁银投资等。

企查猫数据显示,我国共有28104家海洋经济相关企业,主要分布于沿海地区。山东以1963家位居全国第一;其次是浙江,为3238家;江苏以3200家位列第三。

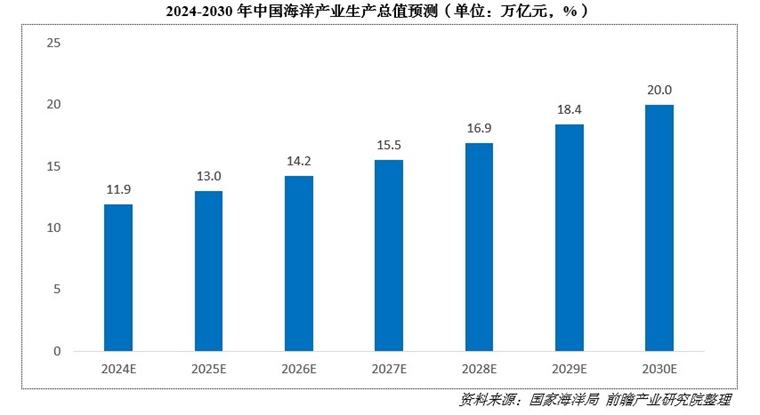

据自然资源部海洋战略发展研究所预测,中国海洋生产总值2025年将达到13万亿元,直至2030年之前,中国海洋经济将一直处于成长期。2030年我国生产总值将超过20万亿元,海洋生产总值占GDP比重有望超过15%。

二、海洋经济产业规划怎么做?

地方政府在规划海洋经济产业时,需立足区域资源禀赋、产业基础与国家战略需求,构建多维度协同发展体系。结合多地政策实践与专家建议,可从以下方向布局:

1、构建现代海洋产业体系

①聚焦高附加值产业链

发展深远海养殖、海洋牧场等现代渔业,推动传统渔业向信息化、智能化转型,布局现代化海洋牧场示范项目,建设深远海脐带缆技术研发,实现“蓝色粮仓”提质增效等。同时培育海洋清洁能源、高端船舶与海工装备制造等新兴领域。

②推动产业融合与集群化

以港口经济为核心,打造“港产城”一体化模式,促进临港特色产业园与城市功能衔接,实现“以港聚产、以产兴城”;规划海洋经济区,整合科技湾区、生物医药产业园等平台,形成空间集聚效应。

2、强化科技创新与成果转化

①搭建产学研协同平台

瞄准海洋生物医药、智慧海洋等前沿领域,实施海洋经济重点项目,并推动国有资本设立涉海投资基金支持技术创新。依托国家海洋综合试验场,整合高校与科研机构资源,发展海洋电子信息、智能装备等产业。

②制定技术标准与规范

针对深远海养殖、生态修复等领域,需建立行业标准体系。例如九三学社建议浙江制定深远海养殖功能区划与技术标准,广东政协委员提出推动海岸带立体养殖模式替代传统平面养殖。

3、深化区域协同与国际合作

①陆海统筹与跨区域联动

通过共建内陆无水港与中欧班列枢纽合作,为中西部提供出海口。鼓励企业参与国际深海资源开发,支持渔业企业在海外建立远洋基地。

②开放型经济新机制

山东对接国际海上经贸通道,深圳建设全球海洋中心城市,天津通过海洋经济股票指数引导资本投入。利用自贸区政策优势,探索投资贸易便利化。

4、生态优先与绿色发展

①集约化资源利用

以海洋环境承载力确定开发强度,控制近海渔业捕捞强度,优化生态与生活用海空间。

②环境治理与监测体系

建立陆海一体化的污染监测网络,完善海洋综合执法机制

5、政策保障与实施机制

①优化营商环境

简化涉海审批流程,制定负面清单,推行“全链条、一站式”审批,落实准入前国民待遇加负面清单管理。

②多元融资与财税支持

整合专项资金支持关键技术研发,设立海洋产业基金,通过PPP模式吸引社会资本,建立投贷保联盟拓展融资渠道。

③组织协调与评估机制

建立跨部门统筹工作组,组建海洋经济推进专班,成立专家咨询委员会动态评估实施进展。

总体上,海洋经济规划需兼顾战略性与实操性,通过产业链升级、科技创新、开放合作与生态保护的“四轮驱动”,实现从资源依赖向创新驱动的转型。地方可参考广东、山东等地的项目经验,结合自身特色制定差异化路径,同时注重政策连贯性与社会参与,形成可持续发展的海洋经济生态。

三、优秀学习案例

青岛:科技创新驱动海洋新质生产力

发展思路:聚焦人工智能与海洋产业深度融合,通过搭建国家级实验室、产业协同平台和专项基金,打通科研与产业转化堵点,推动传统渔业向深远海养殖转型,并布局海洋新能源、高端船舶制造等战略领域。

具体举措:

· 高端装备研发:联合中国海洋大学等机构共建协同创新研究院,推动超大型油船、集装箱船等装备研发。

· 人工智能应用:建设全国首个海洋人工智能产业集聚区,发布“问海”大模型,赋能智慧港口和海洋牧场。

上海:国际航运与深远海资源开发并重

发展思路:依托国际航运中心地位,强化临港、长兴岛两大产业核,推动航运服务、船舶制造两大世界级产业集群,同时布局深远海风电和海洋生物医药等新兴产业,构建开放型海洋经济体系。

具体举措:

· 深远海风电试点:获批国家深远海风电项目,推动规模化开发与装备制造。

· 航运金融创新:建设国际航运贸易金融中心,发展航运保险、跨境结算等高端服务业。

· 科技支撑:开展深海材料研发,2024年绿色甲醇燃料船加注业务落地。

深圳:开放创新引领全球海洋中心城市建设

发展思路:推动海洋电子信息、深海基因技术等未来产业,建设海洋大学、国家深海科考中心,并通过国际组织合作提升全球治理参与度。

具体举措:

· 深海科技突破:布局全球海洋大数据平台,研发水下通信设备及智能探测装备。

· 生态经济融合:开发红树林生态旅游,打造海洋生物医药产业集群。

· 国际合作:建设全球海洋中心城市,推动跨境旅游合作,设立国际海洋开发银行。

小结

各地在海洋经济领域的实践举措呈现出显著的共性特征,体现了“科技赋能、开放协同、生态反哺、制度创新”的系统推进逻辑。中国海洋产业正加速向创新驱动与绿色低碳转型,展现出引领全球海洋经济格局重构的战略潜力。

未来,科技创新将持续赋能深海装备、智慧海洋等新质生产力,人工智能与海洋产业的深度融合将重塑传统业态,绿色低碳发展路径成为核心逻辑,海上风电、蓝碳交易、立体养殖等模式将构建“用海养海”的循环体系,潍坊“零碳港口”等实践已为全球提供可持续发展范式。

同时,海洋经济深度融入“一带一路”战略,通过港口枢纽链接全球供应链,船舶制造订单占全球68.2%的领先地位彰显国际竞争力。其战略意义已超越经济范畴,成为保障能源安全(可燃冰开发)、粮食安全(深远海养殖)和战略通道安全(智慧港口)的核心支撑,更通过蓝碳标准、生态修复等实践为全球海洋治理贡献中国方案。这一转型标志着中国从“海洋资源利用者”向“海洋文明引领者”的跨越,为人类可持续利用海洋开辟新路径。

前瞻经济学人 产业观察组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋经济产业发展状况调研与投资战略分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734