演讲|李大学 来源|磁云数字(ID:ciyunlidaxue)

各位朋友,大家好!首先非常感谢中国资本市场50人论坛、中国中小企业协会金融科技分会以及全球金融科技实验室三家单位主办的这次直播,对我进行了邀请,感谢!

今天跟大家分享的主题是我对产业互联网的一些见解,我是一个互联网老兵,从1995年开始参与互联网工作到2008年加盟京东,在京东我见证了它从几亿到上百亿、上千亿的成长,我有非常多的体会,所以,2015年我离开京东创办磁云数字,专门从事产业互联网的相关工作。

在创办磁云数字的这五年时间里,我参与孵化了几十家产业互联网的平台公司,所以我今天分享的内容是我这几年的心得,我称为“产业互联网的十个判断”。

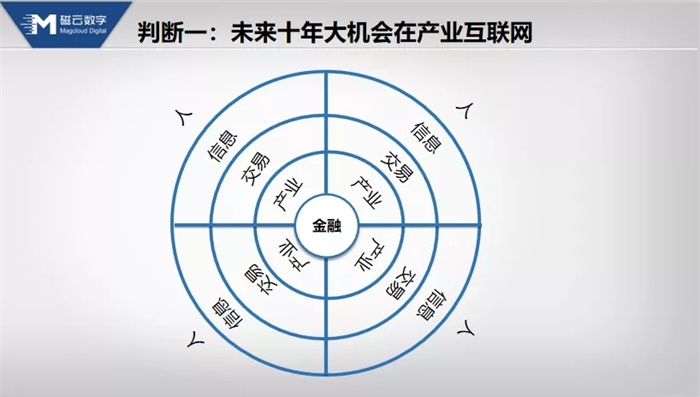

判断一,未来十年大机会在产业互联网。

我认为1995年互联网来到中国,那时就是把信息搬到互联网上,诞生了新浪、网易、搜狐等公司,以2005年百度上市作为一个结束,这十年其实是把信息的传播成本降到零。从2005年到2015年,是把交易搬上网,可称为电商十年,以2014年阿里、京东上市为代表。在2014年,我思考互联网的下一个十年会走向哪里,所以,我认为2015年到2025年是产业互联网的十年。

在2015年我离开京东,创办磁云数字开展了产业互联网的相关工作。2018年底,我们也看到BAT都宣布要进入产业互联网领域。今年,我国又提出“新基建”,其实“新基建”是产业互联网的一个战略基石,有了“新基建”,产业互联网可以得到一个助推,将进入一个新的阶段。

所以,这是我的第一个判断,未来最主要的机会应该在产业互联网。

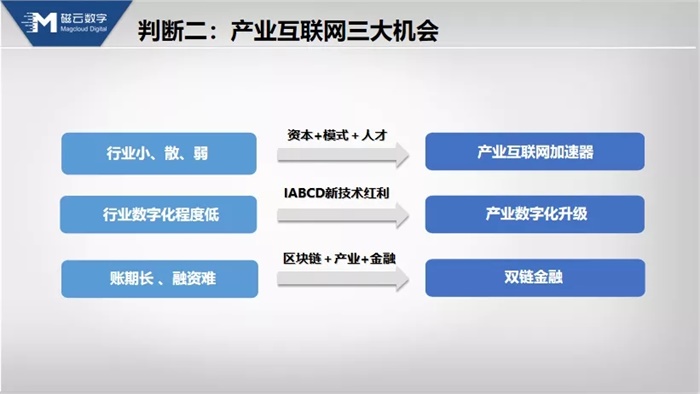

判断二,产业互联网三大机会

第一个机会,就是很多行业,特别是一些万亿级的行业都呈现小、散、弱的特点,行业发展的规律一定是整合。在西方产业革命发展的路上,是用资本进行整合,我认为在互联网时代,整合的方向应该是利用资本+互联网的手段,更快地完成产业互联网的整合,就会出现一些产业互联网的平台,用平台模式把中小微企业团结起来,让行业变得有序,重构行业规则,并且用互联网+产业金融这种新的供应链金融模式来完成产业互联网的加速。

第二个机会,就是行业的数字化程度和工业化程度都比较低,可能落后西方十年,在BAT的推动下,在云计算、大数据、移动计算作为一种普及技术深入人心的情况下,我认为产业的数字化在加速,所以,数字化的红利是中国这一轮产业革命、产业升级最重要的一个红利。第二个机会其实就是要拥抱数字化,拥抱数字经济。

第三个机会,由于很多行业小而分散,而且信息不对称,数字化程度低,所以中小微企业融资难、融资贵甚至融不到资,所以,我国一直在呼吁银行来解决中小微企业的融资问题,但是实际上缺乏有效手段。那么在产业数字化升级,产业互联网加速,包括“新基建”正式成为国家战略的大背景下,我们就能够获得四流(商流、信息流、物流、资金流)的数据,然后我们再利用大数据风控手段,就可以变革传统金融的范式,我们金融的创新就更加脱虚向实,能够切实帮助中小微企业融资。

做产业互联网,我提出了一个SEI模型,思考的维度第一个是产业,第二个是互联网,第三个是金融。

第一个维度,产业+互联网的本质是提升行业的协同效率,降低行业的交易成本。

第二个维度,我们要用科技手段来帮助金融机构创新,包括业务线上化以及在产业场景数字化的基础上,利用大数据风控的手段,包括利用区块链技术来变革金融机构服务产业的方式,我觉得这是金融科技的一个维度。

第三个维度,就是金融服务产业,或者说金融为产业赋能这样一个维度,我认为供应链金融,在物联网技术、区块链技术,以及在供应链上升为国家战略的大背景下,区块链和供应链结合的双链融合形成双链金融模式,能够为金融脱虚向实助力。

这是我看到的三个主要机会。

判断三,产业互联网的终极是去链结网

我认为产业互联网最终的一个结局应该是去链结网,平时我们谈的最多的是链,我这几年关注最多的就是区块链、产业链、供应链,但是我认为这些链的模式可能是产业互联网的早期阶段,最后的结局一定是形成一个产业价值网络的形态。

因为链的形态是一个串联的模式,任何一个节点的延迟或者破坏,那么整个行业可能都受影响,那么有没有可能我们把整个链条打碎,去掉一些价值小或者没价值的环节,然后进行重构,最终变成一个网络。

其实,internet最早称为web,就像蜘蛛网一样,这张网上的任何两个节点都能找到最佳路径,如果中间有一个节点断了,可以寻找其他路径,网络还保持有效。所以,我想产业互联网最终是一个去链结网的形态。

判断四,产业互联网的双螺旋基因

我认为产业互联网真正要干成的话,可能需要两种人一起来干,一种是在产业里扎根多年的人,他们有产业基础,对产业有洞察,能够了解产业的规律,并且,他们能够学习互联网、拥抱互联网,想去改变、创新。另外一种就是互联网人,他们看到消费互联网已经到了天花板,互联网的下半场已经来到了产业互联网。互联网公司的技术已经过剩了,互联网确实培养了非常多的人才,特别是科技人才、运营人才,如果这些人才能够流到传统产业里去,能够帮助传统产业拥抱互联网,进行产业升级。我认为这两种人结合到一起,可以把产业互联网干成,我比喻这两种人就是两种基因,分别形成一个单螺旋,两个单螺旋组合在一起,这就是我们产业互联网的双螺旋基因结构。

当然,我强调一定要发生基因变异,比如,传统产业一定要改变观念,传统产业转型升级面临几大问题,第一个问题就是怎么以客户为中心,观念要转到以客户为中心上,这是一个非常大的变化,这也是互联网公司以客户为中心的一个思维。第二问题是传统的生产模式实际上是一种“推”的模式,我把东西研发出来,然后生产出来,再把它推到市场上去,至于市场能不能消化掉,我不关心。

那么在物质不太丰富的时代,供不应求的时代,我生产什么都能卖出去,但现在是一个商品过剩的时代,我们要知道市场的需求,特别是客户的潜在需求,所以我们要从需求出发来对供给侧进行一个改革,以需定产,那么这是一个“拉”的逻辑。所以,怎么从“推”到现在的“拉”,这是传统产业进行转型升级面临的比较大的一个问题。

所以,互联网天生是以客户为中心,是由需求来拉动后端的生产,由需求来准备库存。像很多互联网公司,比如说京东,它的优势就是库存周转率非常高,能控制在20天左右,而传统的零售可能在60天以上。所以,从资金运用的效率来看,互联网就很高。

当然,我也发现这几年有很多B2B的平台出来,但这些B2B平台并不是很成功。我思考,主要的一个原因就是他们把电商模式,特别是这种交易模型,想用到产业互联网上去,去颠覆或者革命传统产业,但是发现很难,因为产业端是一个相对稳定的关系,这种关系是一种协同的关系,而不是交易关系,所以,我们做产业互联网要轻交易、重协同,这是我的一个观察,产业互联网实际上是互联网的一个更高级的阶段。

如果我们比喻消费互联网和产业互联网是在打隧道,它们是分别从两头打,一端从消费者打,一端从生产端打,最终隧道会被打通,形成这样一个模式。所以,互联网公司也会拥抱产业互联网,这样的话从消费者到生产端就完全打通了,这也是互联网应用的最高级的一个阶段。

判断五,产业互联网升级要三软一硬

产业互联网的实现还是要依赖于一些核心企业,特别是有些产业已经完成了整合,出现了一些龙头企业,那么这些龙头企业也要拥抱互联网,我觉得核心企业首先要从以自我为中心慢慢变成一个平台模式,对行业进行整合,同时把自己解构掉,原来可能是一个自营模式,要把它变成一种平台,变成一种赋能模式,在平台化、赋能化的基础上,对行业进行一个重构,将很多核心企业或者行业里面的龙头企业演变成一个平台公司。

典型例子就是海尔,海尔一直强调小微,平台+小微或者叫平台+创客,把自己变成一个平台,同时在内部孵化很多小微企业。我离开京东后,做了一个服务模式,我称为三软一硬,为这些行业龙头企业提供三加一的服务,三个软服务加一个硬服务。

第一个软服务,核心企业进行模式创新,战略转型,它需要一个咨询服务。 我们一方面有互联网基因,另一方面有产业互联网的实战经验,我们把两者结合让龙头企业或者行业头部企业,可以进行模式重构,变成一个平台加创客的模式。

第二个软服务,互联网最核心的是要进行组织结构的创新。互联网本质上是一种组织形式,一种重构。互联网公司不是传统的层级化组织,传统企业都是层级化的,分成很多条线,分成很多部门,领导也分很多层级,所以效率就会非常低。互联网公司往往是一种网络化的组织结构,它内部有很多小的团队,这些小团队通过一套信息系统,可以直接上下通达,并且小团队之间还会运用一个“丛林法则”,他们会竞争,如果一件事情很重要,可能有几个团队同时在做,最后做的快、做的好的团队胜出。微信就是这么产生的,最早微信在腾讯内部是有三个团队在做,后来一个团队做得非常好就先出来了,其他两个团队就白做了,这就是丛林法则。所以,互联网公司是一种网络化的组织结构,在这种组织结构里信息的传递是非常流畅的,而且组织之间的沟通是非常直接的,而且很多活动,特别是创新活动,是由底部向上来发起的,由基层来发起,而传统的组织是领导让我们干什么我们就干什么,互联网组织是一种鼓励创新的文化,一种包容犯错的文化,所以基层小团队的活力、创新力更强。

这几年,大家讨论比较多的是前台、中台、后台这样一个组织形式,其实这个提法有些偏颇,真正的互联网公司都是网络化的组织结构。当然,组织结构里前台直接面对客户,往往是小而美的,面对客户能够快速响应,而中台是提炼一些共享能力、共享服务的,这些共享能力和共享服务准备好以后,前台可以调用,让前台更加灵活,同时中台能够进行支撑,它是这样一个组织形式。

第三个软服务,其实就是怎么引入互联网的架构,特别是科技怎么来支撑到传统企业的互联网转型。在这方面,互联网的架构师还是稀缺的,特别是能打通我称为五层架构的真正的架构师,这五层架构,最顶层的架构是董事长和高管们思考的战略架构,往下是业务架构,第三层是应用架构,第四层是数据架构,数据在公司怎么流动,怎么得到有效利用,就需要打造数据中台能力,最后在第五层才是技术架构。所以,你去看很多公司,董事长很难跟CIO或者CTO对话,是因为有这五层,CTO和CIO必须要把这五层都打通才能理解到公司的业务架构和战略架构,这就是对科技人员的一个比较大的挑战。

很多传统企业进行数字化升级,进行加互联网的转型,都需要外部的这三个软服务,我们还有一个硬服务--孵化和加速。传统企业加互联网的时候,最好采用孵化模式,采用平台+创客的模式,而创客做的就是孵化,这些孵化有外部力量进行指导。

有五个能力,我认为是可以共享的。有了这五个共享能力更有利于孵化团队快速验证商业模式,做出数据价值。

第一个共享能力,是技术共享。

第二个共享能力,是互联网人才共享。

第三个共享能力,是模式共享。在模式创新这一块,由于我们还在产业互联网的早期,很多探索需要做样板,这些样板需要给大家共享。

第四个共享能力,是数据共享。有很多企业建立了很多信息系统,这些信息系统可以比喻成烟囱,烟囱和烟囱之间没有横向打通,形成了数据孤岛。所以,要消除数据孤岛,然后让数据能够在企业里共享起来。

第五个共享能力,是金融赋能。金融可以为孵化的项目进行赋能,所以,我们在做平台+创客的时候,一定要做金融赋能,特别是产业金融的赋能,这就是我提出的三软一硬服务,我们磁云在这方面服务过很多企业,有机会给大家做进一步的分享。

编者按:本文转载自微信公众号:磁云数字(ID:ciyunlidaxue),演讲:李大学

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734