(© Photo: Ken Opprann / Nobel Medi)

没有惊喜也没有意外,美国再一次垄断了诺贝尔奖!

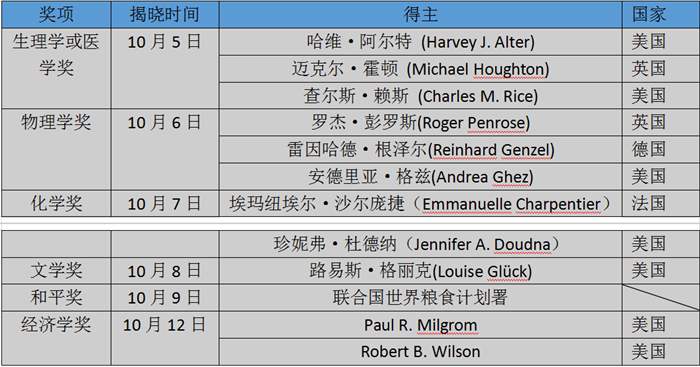

自10月5日诺贝尔生理学或医学奖率先开奖至10月12日经济学奖被揭晓,至此,2020年诺贝尔奖所有奖项已尘埃落定。通过梳理发现,除了和平奖外,美国几乎再次包揽了2020年所有诺奖。

实际上,自二战以来,美国已经垄断诺奖半个多世纪,尤其是最负盛名的自然科学类诺贝尔奖(生物学或医学奖、物理学奖、化学奖)。

在诺奖颁发早期,德国科学家是诺奖的主要得主。但历经一战、二战后,20世纪中期,美国科学家在自然科学领域大放异彩,随后一骑绝尘。美国一举成为拥有最多诺奖得主的国家,领先至今。

根据WIKI统计的数据,美国保有最多数量的诺奖得主,英法德紧跟其后瓜分剩余小部分诺奖。按照获奖时国籍与原国籍划分,截至2019年10月10日,美国有378位得主,英国有135位,德国有108位,法国有63位。

作为世界第一强国,美国包圆诺贝尔奖的确不算意外,但是这背后的深层次逻辑却值得我们探讨。

(一)美国基础教育“落后”,却能后发制人

谈到科技最先绕不开的话题就是教育!

十年树木,百年树人。教育作为与人类社会进步和发展共始终的一项社会活动,一直承担着促进入类社会发展的职责和使命。而在推动现代科技发展的过程中,教育更是发挥着不可估量的影响。

但美国的教育系统却存在一个怪现象--基础教育水平过低。

美国的中小学教育模式是快乐教育,他们的基础教育是远不及中国的;甚至他们的高考SAT考试数学部分的难度只相当于我们国内的初中毕业难度。

斯坦福大学的博士曾经做过一个对比研究:发现23名随机调查的美国小学教师,没人做得出鸡兔同笼的题目,而56名中国小学教师,全部都做对。另外,对于“除以二分之一”的数学概念,没有任何一个参与研究的美国小学教师知道是什么意思;但是所有的中国小学教师都正确答对。

此外,和印度等其他国家相比,美国学生在阅读、数学和基础科学领域的能力和水平也较差,在各种测试中的成绩常常低于平均值。然而,另一方面,美国的高等教育质量独步全球,美国科学家的创新成果层出不穷,始终引领世界科学技术发展的前沿。

一个水平很低的基础教育却支撑了一个水平最高的高等教育体系,这也许是世界教育史上最吊诡的现象之一。

美国人相信“不落后于终点”,而中国人相信“不落后于起点”,这种教育理念大概可以解释上述怪像。

美国的基础教育在低年龄阶段是强调快乐的,有一句话说“美国是儿童的天堂,青年人的战场。”这样宽松的培养环境保持了孩子们对世界的好奇心,让他们拥有探索未知世界的能力。到了高中,这种自主学习和发现能力就变得更加重要了。

在美国,教育的主体是公立的K12教育,普通学生完成12年的公立学习,就算功德圆满。但美国教育对学有余力的学生提供了足够多的“加餐”:只要你想学,你可以随时选修高年级的课程。高中学生甚至可以选修部分大学课程(包括微积分、宏观微观经济学等)。

另外,与中国不同,美国学生到了大学竞争就非常激烈。中国大学基本上是零淘汰率,而美国大学是宽进严出,在美国越是好大学淘汰率越高,美国大学本科阶段的平均淘汰率在40%左右。这意味着,大学成为知识的战场。

(二)美国大学:诺贝尔奖得主的摇篮

美国是全球拥有最多顶级高等学府的国家。美国的高等教育是它在当今世界上最具竞争力的产业之一,其本科及研究生院为世界各地输送了源源不断的高等人才,并研发了大量顶尖科技。

在今年6月份最新出炉的2021年QS世界大学排名中,美国大学也是领跑全球,排名TOP10院校中上榜了5所学校。

而得益于高质量教育和深厚的研发力量,美国大学也成为培养诺奖得主的中坚力量。

在拥有诺贝尔奖得主的全球十强大学中,美国占据了8个席位,其余2个是英国的牛津、剑桥。另外,在全球诺贝尔获得者最多的30所大学里面,美国一个国家占了三分之二以上,一共21所大学上榜。

根据维基百科统计,1901-2019年,哈佛的校友、教授及研究人员中共产生了161位诺贝尔奖得主,居全球首位。紧随其后的是剑桥大学和加州大学伯克利分校。

(来源:维基百科)

因为有强大的教育实力,全球各地优秀人才竞相涌入美国求学,而美国依靠自身的强大又能够留住大量人才去发展自己的经济和综合实力。

同时也能投入更多的资金去继续发展科研和技术,产生更多的诺贝尔奖得主。这是一个良性循环的过程。

(三)科研投入遥遥领先

有数据显示,“二战”后美国的科研投入占全世界总投入的40%左右,其中50%-70%用于支持基础研究。美国每年从公共和私人渠道投入基础研究的经费达数百亿美元。

根据2018年发布在《中国科学基金上》的一篇《全球主要国家(地区)研发投入与产出的比较分析》显示:2015年美国研发投入金额达496.6亿美元,位居全球第一。

美国各学科方向的研究机构数量繁多,主要可分为四种类型:政府科研机构、高等院校、工业界和其他非营利机构。

根据美国国家自然科学基金会(NSF) 2017年发布的调查报告,2005到2015年期间,联邦政府在基础研究层面投入的经费逐渐稳定,而来自企业、大学和慈善机构投入基础研究的经费依旧逐年上涨。

值得一提的是,NSF会资助优秀科学家不遗余力,成为科学研究的强大驱动器。截至2009年,该基金会共资助了187位诺贝尔奖获得者。

总的来说,美国R&D经费中约30%由政府提供;它承担了全美基础研究经费的60%。企业是美国科技研发的主要投资者。近二十年来,美国企业的R&D投入,占全社会R&D投入的65%左右。大企业如GE、IBM、波音、辉瑞制药等在R&D的投入在同行业中更是遥遥领先。

大学和非营利组织是基础科研的活跃力量,R&D的投入虽然仅占全社会总量的5%,但承担了联邦政府和企业委托的大量科研任务,实际使用的R&D支出比自身投入的R&D经费约高出5倍。

在充足经费支持下,美国科研机构、企业和大学能够为科研人员提供高水准报酬、人性化的工作环境,以及先进和完善的的科研基础设施,形成一种对于高端人才的凝聚力。

(四)诺奖得主三分之一为新移民精英

在一骑绝尘的诺奖赛道上,美国不能忽视移民科学家所做出的贡献。

美国是一个“大熔炉”,来自世界各地的优秀移民创造了美国的繁华。根据全美国家政策基金会(National Foundation For American Policy)2019年发布的一份报告,在整个二十世纪以及二十一世纪前二十年,第一代移民对美国的科学发展做出突出贡献。

据统计,2000年以来,获得诺贝尔物理、化学和生物医学奖的美籍科学家中,有38%为第一代移民。

此外,1901至2019年间,获得诺贝尔化学、物理、和生物医学奖的美籍科学家中,有35%(302位中的105位)是第一代移民。

不过专家认为,上述数据其实已然有所低估,因为获得诺贝尔奖后移民美国的科学家,例如阿尔伯特·爱因斯坦( Albert Einstein)、恩里克·费米(Enrico Fermi )和尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)等人没有被包括其中。

但有目共睹的是,过去五十年间,第一代移民对美国科学发展的影响力和重要性与日俱增。1901年至1959年间,共有21个诺贝尔化学、医学和物理学奖由第一代移民获得,但是到了1960至2019年间,第一代移民在同样领域的获奖总数达到了84个,达到前者四倍之多 。

这正好与我们文章开头相呼应:二战以后,随着大量欧洲精英人口移民北美,促使美国科技水平在短时期内快速崛起,诺奖得主数量也开始遥遥领先于其他国家。

他山之石,可以攻玉

作为科学界公认的最高荣誉,诺奖(尤其是科学奖)得主数量反映出一个国家科研水平和创新能力。然而,到目前为止,中国仅获得两次诺奖(2012年莫言获得文学奖和2015年屠呦呦获得生理学或医学奖),与美国等其他一些国家存在鸿沟。

如今中国经济正迈向高质量发展阶段,创新成为驱动发展新引擎。在建设科技强国的路上,我们或许有必要学习和借鉴美国经验,建设好软力量,建立与现代文明走向一致的制度和价值体系。期待不久的将来,我们国家也迎来“诺奖热”。

参考资料:

《美国的移民政策和诺贝尔科学奖》--视角学社

《包揽全部诺奖背后:美国靠什么扎根自然科学领域?》--天道教育

《为何如此简单的美国基础教育,却常年垄断诺贝尔奖?》--低龄留学小助手

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734