让一部分人先抓住趋势 / FORWARD

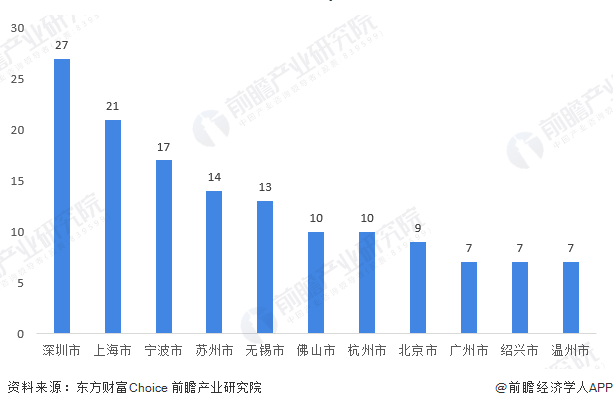

2022年,新冠疫情的第3个年头,也是中国营商环境天翻地覆的3年。在本就出现全球贸易链条瓦解、物资流通极端脆弱的大背景下,人员和货物的流动再遭连年限制,宏观经济受到巨大冲击,众多企业总部无法立足在原有城市,需要重新寻找“韧性强”的城市,作为产业迁移的重要决策。 ①:资本流动性大幅失调,融资便利性失去原有优势 企业之所以选择一线城市设立,是因为对资本的流动性和融资的便捷性是有极高要求,经济发达地区的资本性流动较强,而资本的流动性与融资的便捷性恰成正比。 形势:东部经济中心GDP下滑,资本信心流失。 2022年一季度全国GDP百强城市榜单正式出炉,上海实现GDP10010.25亿元,历史首次一季度突破万亿元大关,北京以9413.4亿元紧随其后,深圳以7064.61亿元继续排名第三,广州和重庆继续位居第四和第五位。 从疫情对东部地区的影响形势来看,今年一季度虽然上海独占鳌头,但经济增速同比回落、部分指标增速趋缓。以上海为例,由于3月份受到突发疫情的影响,一季度生产总值比去年同期增长仅3.1%,增速比去年同期两年平均增速回落1.6%。其中,第二产业增加值增长2.4%,增速回落0.5%;第三产业增加值增长3.3%,增速回落2.2%。 与此同时,从构成PPIRM(动力购进价格指数)的主要分项指标看,4 月原材料指数均有所下滑,其中供需持续减弱是主要因素。在疫情的爆发与调控下,使得大多数企业总部停产、减产,因此上下游企业的正常生产经营活动受到一定影响,资金得不到充实,市场需求收缩,导致供应链上下游的效率大幅降低,容易形成“断链”局面。整体产业二季度预期转弱,在复苏回弹时期或将有大量的企业流失,从而导致资本信心缺失。 ②:区域产业链经济受损,资本流向外溢深圳 据前瞻产业研究院观察到,2021年中国汽车工业全面复苏,产销皆增长3%以上,结束了连续3年的下降趋势。但2022年3月底突然爆发的新一轮疫情,4月全国汽车产业链集聚的东部地区受疫袭,导致4月我国汽车产销量同比下降46.1%和47.6%,近乎腰斩。 同样的情况还发生在半导体领域。2020年,上海集成电路产业实现销售收入2071亿元, 2021年增长至2578.85亿元,同比增长24.5%,且贡献了全国集成电路超过四分之一的销售额。疫情到来后,朋亿、气立等半导体元器件厂商一度停工,其他如台积电、中芯国际、合晶、茂林等实行封闭生产,势必对效率也造成了影响。 从增速降缓的形势来看,上海对外投资的数量也愈加增长,其中以浦东新区、嘉定区、闵行区为主要外投需求区域。从数据图表中不难看出,疫情之后,上海的总部集群对外投资主要聚集在北、深。 但近年来,随着各地经济快速发展,加之疫情对产业经济的影响,北、上总部集群过于集中的局面逐渐显现出一些弊端。像北京这种行政主体城市,已经负荷过多资源集中于一体,导致交通拥堵、房价高涨、营商环境恶化、资源抢占、资本流失等“城市重症”,也会加重企业运行的负担。 2021年就有8家企业总部外迁出京,譬如三峡集团总部回迁湖北、中国船舶集团总部迁驻上海、中国电子集团总部“花落”深圳。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林便有谈及:“从央企发展看,留在北京的意义正在下降,比如珠三角、长三角制造业非常发达,央企很多业务早已嵌入到其他区域的经济产业链中,总部搬入后,央企更加靠近产业链、靠近市场,这样才能持续提高自身的国际竞争能力。” 但长三角的主体产业链经济因疫受损,从中国各大省市企业对外投资的数据来看,产业经济纷纷外溢,资本导向几乎聚集在四大一线的深圳,不难发现深圳是占据全国一线城市外来投资最高的。 所以资本外溢是必然的趋势,产业总部转移也将随更优的环境而去。 在今年的后疫情时代发展下,中国的产业总部经济枢纽中心或将有后居而上的趋势。当人们的预期从“疫情过了就好了”变成“疫情不知道什么时候再来”,在更长期的范围内,企业对经营的追求,从活力、创新、增长,变成了“稳”。哪个城市能更稳妥地应对疫情,提供更稳定的营商环境,哪个城市就是企业最好的选择。 ③:稳商、强链是企业,后疫情时代下的决胜关键 从北上深受疫情影响及产业对外投资的总体分析来看,后疫情时代下,深圳的城市韧性更利于企业总部迁移发展。 在开年至今的疫情影响下,深圳市政府副秘书长黄强此前提及,目前全市疫情形势总体可控,严格落实分区分级差异化精准防控要求的同时,将持续优化营商环境。据深圳市工业和信息化局局长余锡权介绍,目前深圳全市工业企业总体上正常生产经营。从用电数据来看,3月21日工业用电量已恢复至3月13日之前的水平,展现出深圳工业经济的韧性,也更加坚定了工业高质量发展的信心。 目前,深圳已经重点针对工业制造、餐饮、批发零售、文体旅游、交通和物流等市场主体开展精准帮扶,及企业纾困需要,出台保持资金合理流动性、降低制造业税费负担、支持企业扩产增效等一系列扶持措施。 (早在2020年末发布的《2020年中国296个地级及以上城市营商环境报告》之中,深圳就被排在营商环境总水平第1的位置。硬指标方面,每千人的市场主体数、每千人的企业数、PCT国际专利申请数、上市公司数(全口径)等,均为全国第1;软指标中,全国城市软环境指数排名中深圳位居第1。) 这也得益于深圳有厚实的产业资源基础作为支撑,在政府的明确引领与产业支持下取得卓越成绩。以深圳上市企业密度集群最高的南山区为例,截至2020年,南山区连续4年位居全国百强区第1,国家高新技术企业超过4100家,规上企业增至8086家。专精特新“小巨人”企业50家,占全省1/10。 2020年深圳分区地区生产总值(单位:亿元:%) 此外,南山区培育境内外上市企业78家,总数达187家,每平方公里有1家上市企业,密度全国第1。全区企业总数近43万家,每4名常住人口就有1家企业。据南山区政府工作报告,未来5年,南山区还将建设世界级湾区总部经济带、“总部研发+高端制造”10公里产业带,以及一条贯通南北的科技创新轴,推动效率变革,提升经济发展加速度。 截至2021年末电气机械和器材制造业A股上市企业数量TOP10地级市(单位:家) 截至2021年末计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市企业数量TOP10地级市(单位:家) 在这一趋势下,深圳产业集群将进入“总部经济”的新阶段。过去上下游产业在空间上集聚的倾向,转变成大型企业集团总部在中心城市形成集群,其他环节安排在营运成本较低的周边地区或外地,形成合理的价值链分工。 稳中求胜,四个字看似简单,但对于很多企业总部来说是需要有全生命周期的营商环境条件的,产业链、人才、技术研发、资本流通等都是企业后疫情时代发展的“稳胜关键”。这也是为什么深圳在高新技术产业发展上以“一带两级多园”的格局进行布局。“一带”是以深圳高新区各园区为基点,通过连接各园区的轨道交通、高快速路和信息网络,构建横贯深圳的高技术产业带。“两级”是以深圳湾、留仙洞、大学城等知识、技术、人才、资本密集的园区为基础,形成技术辐射带动极。 深圳科技创新空间布局 同时深圳此前还提出“1+7+N”全域创新空间格局(2021年6月11日,深圳市规划和自然资源局公示《深圳市国土空间总体规划(2020-2035)》提及“1+7+N”战略),“1”指的是综合性创新核心区,其位于南山区,主要是布局世界科技发展前沿技术,打造具有全球影响力的开放式创新中心和辐射粤港澳大湾区的创新策源地。“7”指的是以综合性国家科学中心主阵地建设、全球海洋中心城市发展、深圳国家高新区扩区等为契机,形成七大创新集中承载区。 对于企业而言,当下总部进驻深圳,选择“综合性创新核心区”的中心地段,总部经济可以最大限度取得中心城市服务业发达、智力资源密集的优势,整个“综合性创新核心区”被前海中心、科技园、后海中心、蛇口自贸区四大商务区环形包围,形成产融一体化的聚合发展区域。 而在核心区的中心,伫立了一座链接各大科技产业创新、总部经济资源的超体空间——华联城市中心(现楼),因得益于深圳优质营商环境的支持,其周边有亚马逊、今日头条、小米、广发银行、丰巢科技、广电运通等众多行业龙头企业相继落户,正逐渐形成名企集聚效应,是现阶段总部转移的不二之选,可以最大限度利用土地资源、高精尖人才、能源等要素优势,继而最大限度地降低企业运营成本,实现利益最大化,是适合当下总部转移入驻的绝佳选择。 中国经济发展万物初生的阶段已然结束,中小企业自由竞争、行业野蛮生长的情形不复存在,主要行业都呈现由1家或多家巨头牵头,整顿内部秩序,引领行业发展的趋向。 在中国产业高质量发展的道路上,企业想要快速上升、保证企业生命力,深圳南山中心区已是最后一块价值版图,观望会被时代淘汰,躬身入局才是把握机遇的关键! Tips:“总部企业落户深圳南山区补贴政策” -符合南山区总部企业认定条件的总部企业购置办公用房,可按最高3000元/㎡标准给予补贴,最高奖励3000万元; -企业高管可享子女入学和医疗保健绿色通道服务,还可享受区人才房定向配租及住房补租; -符合深圳市总部企业认定条件的,在深圳首次购置办公用房,可按购房价10%给予一次性补助,最高可达5000万元; -符合要求的新引进总部企业还有500万元落户奖,且根据企业产值规模和税收增长情况可申请贡献奖最高2000万元。 详见深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区鼓励总部企业发展实施办法》、《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》等相关通知。 ©️免责声明:数据图表源于前瞻产业研究院、前瞻经济学人、楼体图片素材源于UDC华联城市中心、政策截图源于深圳官方发布,部分素材来源于网络,如有疑问,请联系后台;文中关于项目、产品、配套等信息仅供参考,所有内容均以ZF最终审批文件,和买卖双方签署的买卖合同为准。Images copyright from the official website ifthere is any infringement,please contact usand we will delete it as soon as possible.

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734