(图片来源:摄图网)

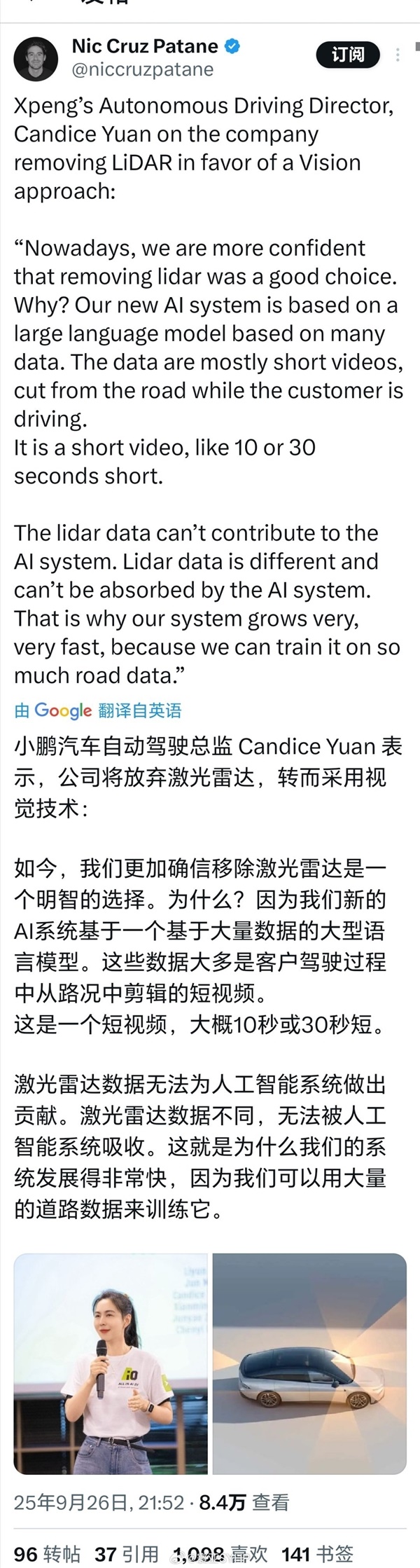

近日,有国外博主贴出了小鹏汽车自动驾驶总监CandiceYuan此前接受采访的视频。她表示,公司将放弃激光雷达,转而采用视觉技术。她解释称,如今公司更加确信移除激光雷达是明智之举。新的AI系统基于大量客户驾驶过程中剪辑的10秒或30秒短视频数据构建,而激光雷达数据无法被人工智能系统吸收,无法为系统做出贡献。相反,大量的道路数据能让系统快速发展,因此小鹏选择用视觉技术训练系统。

有网友针对上面这段描述进行了总结,称小鹏是在复制马斯克的想法。“我们只是要复制马斯克的想法,他们让我们走到了今天这个地步......现在没必要停下来!”对此,马斯克则回复了一个“笑哭”的表情,个中意味耐人寻味。

马斯克多次在公开场合力挺纯视觉方案。2025年8月,他再次在社交媒体和公开采访中重申,激光雷达是“多余的阑尾”,多传感器数据冲突只会降低安全性。他认为道路规则是为“人眼 + 大脑”设计的,只要摄像头配合端到端神经网络,就能在成本和可靠性上碾压融合感知方案。自2021年取消毫米波雷达后,特斯拉已将全系车型押注在8颗摄像头的“Tesla Vision”上,并放言“任何依赖激光雷达的公司都注定失败”。

马斯克指出,当雷达与视觉感知数据冲突时,系统难以判断信任哪一方,这种不确定性是自动驾驶系统无法接受的隐患,因此坚信“纯视觉”方案最为有效可靠。

环境感知不同技术路线代表厂商及优劣势对比

在自动驾驶环境感知领域,存在不同的技术路线。特斯拉是视觉感知方案的坚定支持方,强调“化繁为简”。目前,依靠视觉方案的特斯拉在量产辅助驾驶方面表现出色,是该领域的佼佼者。而国内众多厂商则青睐多传感器融合方案,纷纷通过开发或投资的方式布局激光雷达和高精地图领域。

视觉感知方案的优势在于成本相对较低,且随着技术的发展,摄像头性能不断提升,能够捕捉丰富的图像信息。然而,其劣势也较为明显,在恶劣天气条件下,如暴雨、大雾等,摄像头的性能会受到严重影响,导致感知能力下降。

多传感器融合方案结合了激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器的优势。激光雷达具有测量精度高、响应时间短、抗干扰能力强的特点,能够在各种环境下准确感知周围物体的距离、速度和形状等信息。摄像头则可提供丰富的图像信息,用于识别交通标志、信号灯等。毫米波雷达则能在恶劣天气下保持较好的性能。但多传感器融合方案也面临一些问题,如传感器之间的数据融合难度大,不同传感器数据可能存在冲突,导致系统决策复杂;同时,多传感器的使用增加了成本和系统复杂性。

多传感器融合方案结合了激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器的优势。激光雷达具有测量精度高、响应时间短、抗干扰能力强的特点,能够在各种环境下准确感知周围物体的距离、速度和形状等信息。摄像头则可提供丰富的图像信息,用于识别交通标志、信号灯等。毫米波雷达则能在恶劣天气下保持较好的性能。但多传感器融合方案也面临一些问题,如传感器之间的数据融合难度大,不同传感器数据可能存在冲突,导致系统决策复杂;同时,多传感器的使用增加了成本和系统复杂性。

激光雷达在无人驾驶汽车领域具有显著优势。应用于汽车感知时,其测量精度高,能够精确测量物体与车辆的距离;响应时间短,可快速感知周围环境变化;抗干扰能力强,不受光线、天气等因素的影响。

近年来,高阶智能驾驶加速渗透,带动激光雷达渗透率和装载数量上升。全球L2及以上级别智能驾驶渗透率近三年增加15.1%,国内也由2022年的0.5%增加至2024年的5.5%。2024年1 - 10月,中国乘用车激光雷达安装量TOP5包括鸿蒙智行、理想汽车、蔚来、极氪以及阿维塔等,安装量分别达31.8万颗、18.6万颗、16.7万颗、12.0万颗、9.1万颗。

从高端到大众、从轿车到皮卡,激光雷达在中国已呈“标配化”趋势,成为L3及以上自动驾驶事实上的“安全冗余”核心传感器。2023年中国车载激光雷达行业市场规模超30亿元,五年行业复合增速为124.20%。

前瞻产业研究院认为,目前新能源汽车无论是含有激光雷达的多传感器综合感知方案,还是视觉感知方案,都还处于研发初步阶段,对外依赖程度高,均存在各自需要克服的困难。对于视觉感知方案,需要进一步提升摄像头在恶劣环境下的性能,同时优化算法以提高对复杂场景的识别能力。多传感器融合方案则需要解决传感器数据融合的难题,提高系统的可靠性和稳定性。

未来,自动驾驶感知领域的竞争将更加激烈。最终,能够以最便宜的价格提供相同功能产品的方案将成为感知的未来。无论是坚持纯视觉路线的特斯拉,还是布局多传感器融合方案的国内厂商,都需要不断创新和优化技术,降低成本,提高性能,以在激烈的市场竞争中占据一席之地。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光雷达(LiDAR)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

本报告前瞻性、适时性地对激光雷达(LiDAR)行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来激光雷达(LiDAR)行业发展轨迹及实践经验,...

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734