(图片来源:摄图网)

本文转载自微信公众号:伯凡时间(ID:bofanstime),作者:伯凡时间

一、从诺奖得主的生命思考说起

《生命是什么》一书堪称是20世纪最伟大的科学经典之一,书中的学术主张对后来的生物学家、遗传学家产生了深远的影响,对分子进化论的诞生和DNA的发现起到了巨大的推动作用。而这本书的作者却是一位物理学家——埃尔温·薛定谔。

薛定谔是量子力学的奠基人之一,他因发展了原子理论,和狄拉克共同获得了1933年诺贝尔物理学奖。除此之外,他还在分子生物学有所建树。

一个物理学大师何以发出对生命的终极思考?——这正是科学大家的思想深度。在《生命是什么》一书中,薛定谔尝试用物理学原理来诠释生命现象,对基因、突变、染色体等生物概念提出大胆的猜测与构想,他首次将遗传物质设定为一种信息分子。这些观念在当时简直是天马行空,非常新奇,给后人以无尽的启示,点燃了人类对生命本质和起源的探索。

薛定谔对生命的探索从来没有因为物理学家的身份而受到任何约束;相反,物理学理论和思维方式更好地助力他探寻真理,他曾利用光学原理研究过生理光学的相关问题。对他来说,科学上的“跨界”并不是不可逾越的鸿沟和障碍,反而是水到渠成的事。

薛定谔从小爱好广泛,博览群书,是达尔文主义的忠实拥趸。随着对物理学的深入研究,他的思维模型也在持续的迭代中演进。他谙熟东西方哲学理论,在分科治学的环境下,他渴望着科学的和谐与统一,甚至将其作为一生的坚定信念和追求目标。因此,《生命是什么》这本书就是他力图将物理学和生物学进行统一的一次尝试。

也许在薛定谔看来,人生的终极目标是要懂得生命的意义,明白“生命是什么”,而物理学仅仅是他认知世界、追求真理的一个途径。

二、科学巨匠的另一个身份

小提琴家爱因斯坦:爱因斯坦与小提琴结缘远早于他踏入物理学领域。他小时候的学习成绩一塌糊涂,但在家庭的熏陶下很快显现出音乐天赋,他从六岁起开始学小提琴并经常登台演出。他懂得和声和曲式的数学结构,领悟到莫扎特音乐作品的技巧,音乐成为他的欢乐女神和灵感来源。在小提琴的伴奏下,他开始了一生中对科学和艺术的无限求索,在物理学领域演奏出相对论的优美乐章。爱因斯坦曾作过这样的总结:“音乐和科学虽然起源不同,但是目标一致;虽然探索方式不同,但相互补充,它们都是在追求对未知的表达”。

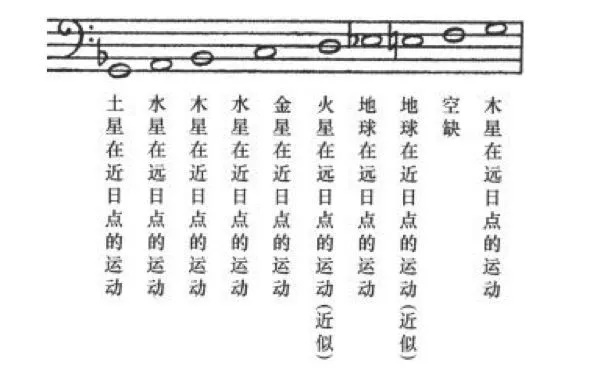

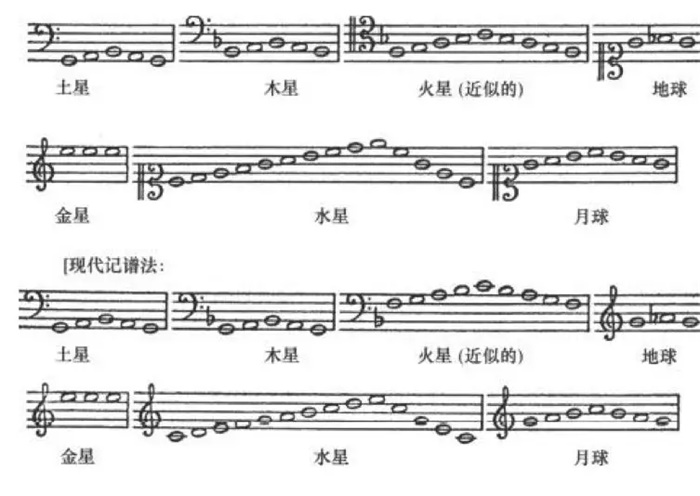

音乐家开普勒:开普勒是17世纪德国杰出的天文学家,以他的名字命名的三大定律成为经典天文学的基石。他在数学、物理学等领域同样有所建树,他未完成的《六角形的雪》一书,通过对雪花的观察推想到雪是由许多球体紧密堆积而成,这可以被视为晶体学的开端;《葡萄酒桶的立体几何》一书为人类计算球面及体积提供了灵感源泉。另外,开普勒还是一个颇有造诣的音乐家,他在《世界的和谐》一书中,以行星运行速度的变化比例为依据赋予每颗行星对应的音调,行星间的位置变换和运行交错代表交响乐的各个章节切分。他将土星、木星设为男低音,金星和地球赋予女低音,火星视作男高音,水星视为女高音。在开普勒看来,这完全就是歌唱家在演奏一场多声部的合唱音乐会——他坚信自己找到了 “宇宙音乐”存在的证据。

天体的运动只不过是某种永恒的复调音乐而已,要用才智而不是耳朵来倾听。

——开普勒

历史上的“跨界”大师不胜枚举:达·芬奇是最著名的“杂家”,他的成就横跨绘画、音乐、建筑、数学、生物学、解剖学、气象学、地理学、物理学等诸多领域;诺奖得主普朗克曾是一支高水平室内乐队的发起人及演奏者;我国两弹一星的奠基人钱学森教授一生爱好文学、绘画及音乐,他曾说,艺术当中包含的诗情画意和对人生的深刻理解,丰富了我对世界的认知,使我学会了广阔的思考方法。

早在19世纪时,诗人拜伦的女儿阿达·洛芙莱斯就提出“诗意科学”的理念,她认为科技终将与艺术结合,冷冰冰的机器会注入人文的温暖。也许在博学大师的眼中,不管科学还是艺术,无论建筑还是商业,抑或工业或者农业,任何一个行业都是我们探究世界的方式与手段,这其中蕴藏着哲人般的思考。

三、李睦教授眼中的“通识教育”

清华大学美术学院的李睦教授在一次采访中谈到了对“通识教育”的理解。他认为,通识教育当然包括自然科学、社会科学以及艺术等各个学科,但通识教育本身并不是一种专业,它是指导每个人如何认识世界、认识知识、认识自己的一个途径,其意义在于完善健全的人格,更全面地塑造一个人。通过对各个学科的学习,我们可以明白为什么要活着,从不同的角度更好地理解生命的意义。这样除了自己活得更有意义以外,还能帮助他人、成全他人,点亮更多的生命。

在李睦教授看来,我们现在的专业教育或技能教育太关注“有用性”,虽然这非常重要,但一定不是全部。过多地看重教育的有用性难免会出现目标与手段的异化,使手段成为目的,而忽视了最初的目标。任何学科的知识都是探索世界的一种途径和方式,它看起来更像是一种“无用之用”,而无用之用方为大用。

我们常说一句话“隔行如隔山”,之所以发出这样的感慨也许是由于在某一个领域没有做到极致,或者说不同行业之间相隔的只是手段、方法和过程,而不是目的。不管在哪个行业,当做到极致的时候,都会对世界有相同的认知,找到共通的意义——就像从不同的山脚出发,最终在山顶相遇。

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734