分享 | 刘德

小米科技联合创始人、副总裁、小米生态链负责人

内容来源:水滴产品进化营;微信公众号,ID:cpjhy2016

小米在智能家居及整个物联网领域的沉浮,江湖上传说甚多。短短几年,小米生态链企业飞速扩张至近百家。

有人问,小米扩张的边界在哪里?

小米科技联合创始人刘德在水滴产品进化营的内部分享中回答,我们是一个以用户为中心的公司,只要用户需要,我们都可以做。

小米的边界和布局

很多人都问我,小米什么都做,他的边界是什么?

传统上对公司的划分是家电公司、手机公司、汽车公司。

我们不是,我们是一个以用户为中心的公司,我们是一个围绕小米手机用户的公司。

因为有了这些用户群以后,我们所有的产品和品类都是围绕这些用户的需求布局的。只要是用户用得到的,我们都可以做。

从本质上来说,这是一个用户群的红利。手机圈人,圈到了以后,他一定需要各种各样的东西。

第一层:布局手机周边产品

第一年,我们围绕着手机,布局了一批手机周边产品,比如耳机、手环、移动电源这些产品。

第一层的布局本质上是在享受小米手机的销售红利。当你一年能卖6000万部手机的时候,你一定能够卖1000万只耳机、1500万个手环、2000万台移动电源,这是手机的销售红利。

我们不去做那些平地起高楼的事情,我们做的是借力打力的事情,整个生态链体系就是一个红利的原则。

我们形容小米就是一个火炉子,他是有余热的,这些余热就是他的流量。一个人在我们这儿买了手机,他还想买别的东西,这就是余热。

我们生态链的业务就像在火炉上烤白薯,当火炉有余热,我们扔上去几块白薯就烤熟了,就是这样的逻辑。

第一个例子:移动电源

商业世界永远不变的是变化。

我们当年从尾货生意入手移动电源市场,在最高峰的时候,半年能卖2000多万台。慢慢地我们发现移动电源开始陷到手电逻辑了。

什么叫手电逻辑呢?过去停电,家家都备手电,后来不怎么停电了,但每家还备手电,因为万一停电呢?后来,手电都不准备了,因为你知道不会停电的。

今天你会发现一个有趣的现象:手机不耗电了,于是移动电源进入到手电逻辑了。这是个不太好的信号,整个产业都可能会往下掉。

突然有一天救兵来了,王者荣耀出现了,所有的人又开始买移动电源了。所以这个世界你都不知道哪里有机会,你都不知道谁在后面给你一枪或者帮你一把。

所以有的时候说出来都是泪,你会发现每一天都在一个极不确定的状态下,你一定要在这个动态的状态下捕捉机会,迅速地抓住机会杀进去。

就像我们做自行车,我们高高兴兴地做电动自行车,我们高高兴兴地做电动滑板车,突然间ofo来了,他把我们干掉了。其实ofo也不想打你这一枪的,但是你就被他的冷枪打死了。

第二个例子:小米手环

在小米一代手机出来以后,我们就想做智能手表。这是非常顺水推舟的事情,你做智能手机,然后做智能手表。

所以在小米二代的时候,我们就组织了一个队伍想要做智能手表。那个时候我们有这种红利关系的意识:一旦手机的销量大,智能手表也是有消费红利的。

但是我们的调研小组说不能做,为什么呢?

1、因为美国人没有做,所以我们没有完全的能力定义好这款产品。

这一点我是同意的,今天对于产品定义和创新,美国人还是有很多优势。

2、 因为美国人没有做,所以我们没有完全的能力捋清整个供应链体系。

事实证明摩托罗拉和三星都做了,我们从供应链体系上发现,他们并没有太大的量。

3、 因为苹果没有做,你没有完全的能力教育好这个市场。

一个公司的竞争其实不完全是公司的竞争和产品的竞争,这里面有一个新概念就是政治势能和文化势能。

当一个公司没有站在足够好的势能平台上时,他发布一个产品,是很难在世界范围内被接受的。

当苹果做了智能手表以后,说兄弟你需要智能手表,你会觉得说我需要了。但是当小米做了智能手表以后,你说,你需要智能手表,你可能会反问为什么我需要这个东西?这就是美国的政治势能和文化势能。

就像今天,美国的苹果手机做成什么样,他就代表了手机的潮流应该是什么样的。难道手机真的就是要这样吗?其实不一定的。

所以智能手表这事儿我们就放下了。

到2013年的时候,我们突然意识到手环有前途,这个时间点有可能是这个产业市场爆发的前夜。

当时我们能打好手环这一仗,其中一个重要的原因,就是我们收割了美国人对穿戴设备市场花费了10年时间教育的成果。

他们花了10年的时间,教育大家你需要这款产品。突然间,爆发的前夜来了,我们进场,实际上是我们收割了他们市场教育的成果。我觉得这是我们做手环一个最本质的机会主义原因。

2013年,中国市场上的手环很小众,当时国产手环大概在500—800元,进口手环大概在800—1500元。年轻人看到这个是很酷的东西,一问价钱,1000块,就不会考虑了。所以手环长期徘徊在一个小众的状态。

小米当时的思路是这样的:

1、美国对手环的市场教育已经成熟了,我们可以来收割成果了。

2、我们要用一个“大众市场,大众产品”的思路来做这个小众市场,要把这个产品的尝试门槛做到足够低。

所以我们计划一定要做到100块以内,这样用户愿意尝试手环的门槛才能足够降低。

我们当时想做的境界就是希望有一天,满大街的出租车司机都带着我们的手环。今天很多出租车司机都带着我们的手环,说明这款产品足够大众化了。

那么一款产品做到这个价位上,除了整个供应链体系的能力以外,我觉得最重要的是对产品定义的控制,把这款产品定义地恰如其分。

小米做手环时遇到了哪些痛点?

1、贵。

2、功能复杂。于是我们把功能简化,只保留基本功能,把其他的功能都去掉了。

留下80%用户的80%需求,这是很重要的,我们只针对那80%的用户。所有细分的功能和用户我都放弃,因为他不是我的用户群,不符合互联网逻辑。互联网永远是服务大多数的。

3、待机短。

4、没有黏性。

于是我们又提出,一定要把这款产品的待机做到1个月。待机短是一个巨大的痛苦,你很难保证80%的人都接受他。

所谓的没有黏性,就是你带也就带了,你不带放在桌子上也就忘了。

为了解决黏性问题,我们又给他加入了一个功能——解锁,当你带着手环、拿出手机,不用解锁就可以直接进入手机页面,这就是黏性。

当一款产品有黏性的时候,他就黏住你了。我觉得不管是什么产品,大家开发的时候,都要注意这个黏性,就是产品用户对这个产品的依赖。

当我们为华米融资的时候,投资人说不行,你不值那么多钱,然后我们就问为什么。投资人说因为有一家公司叫Fitbit,他的价值在降低,所以你们也不值这么多钱。

这个世界上的事情都是如此有关联性的。你做了一个产品,逆袭了一个上市公司,因为他是行业的标杆,于是乎这个行业就开始认为这个产业不值钱了,所以他也认为你也不值钱。

为什么你没有继承这个标杆的价值?因为这个领域太新,他不被认为是一个刚需领域,所以你继承不了他的市值。

有的时候想到这个事情上,你不觉得做公司很有趣吗?

第二层:IOT

第一层我们做的是手机的周边,是享受手机销量的红利。

第二层我们是在IOT这件事情起来以后,我们发现不管是白电还是3C产品,一旦他联网以后,可能有巨大的商业机会。

所以我们又布局IOT,比如智能来电、小家电、个人电器、可穿戴、厨房设备、母婴设备和个人的智能交通等产品。

他从技术上享受的是IOT的机会,从消费上享受的是小米的人口红利。

第三层:个人和生活的耗材

再往外走的时候,小米又布局了个人和生活的耗材,就是快消品。

我们把很多的产品都定义为耗材,比如说T恤衫。

如果你今天买了一个A图案的,明天买了一个B图案的,这不叫耗材,但是黑白灰一定是耗材,袜子也是。我们把这些服装领域中80%大家都需要的那些定义为耗材。所以我们做服装、床垫、毛巾、牙刷、纸抽、纸巾,所有这些快消品,享受的是小米的渠道红利。

小米渠道红利就是我们线上渠道、线下小米之家渠道、有品电商渠道,以及未来大家可能看到的、其实今天已经能够展现的摇控器电商渠道。

小米这些智能硬件本身是智能的、联网的。他本身就是一种渠道:我一定可以通过净化器卖滤芯,我一定可以通过电饭煲买大米。他是渠道,因为他是一个智能设备,所以这是享受的是我们的渠道红利。

服务在未来是有巨大机会的

1、渠道红利的需求。

2、一旦你集结了队伍,你得给他找方向,得让他往前跑。

所以我们再往外围,开始布局服务。我们认为服务是有巨大机会的,也有人口红利,还有用户群红利。

在一个成熟的社会里,一个人和家庭的消费中60%到70%都是服务型的消费,只有30%是物质型的消费。

这是基于这种消费结构的分析,如果中国社会一天一天走向好的地方,一天一天繁荣起来、富裕起来,就一定符合这个规律。所以服务在未来是有巨大机会的。

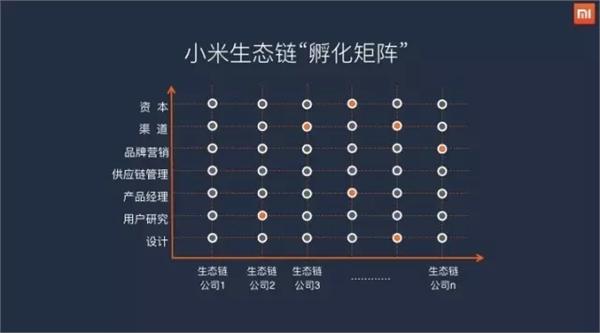

小米生态链的孵化矩阵

早年我们人手非常有限,有人管融资,有人管渠道,管卖东西,有人管品牌,有人管供应链,每一个人盯着一块,但是我们有几十家公司怎么管理呢?

我们就用矩阵的方式管理的,每一个岗位都是一个人,他在完成他的平台属性时,他作为这个公司的负责人在盯好几个生态链公司,我们早年就是这样管理的。

在生态链里,我们有近百家公司了,这是在中国兴起的一个很有趣的“商帮”。

大家在一个商业的组织里,相互关联而又不控股。这些公司之间的合作,信任的成本很低,我有任何的需求我可以在群里提出来,就有人说这个事情我能帮你做。

而且,这中间几乎没有什么信任的成本,因为我们都是在一个小米的生态链体系里,而且这是一个建在战场上的商学院,我觉得这个是一个很有趣的、很神奇的现象。

1+1>2

自然生长的生态链系统

小米的体系不是搭建起来的,他类似于一个自然生长的系统。在这里面,每个公司都有1+1>2的效应,每一家公司都有自己专注的领域,而且长得非常快。

这就是为什么你在小米之家可以看到各种各样的小米产品,基本上这些产品,除了手机和电视以外,全是小米的生态链兄弟们贡献来的。

而小米的生态链团队是来把控这个局面,把控他的风格和品质的,这是公司史上的一个很有特点的模式。

这些公司本质上不是ODM。小米是他的小股东,团队占大头,然后双方有共同的利益,在各自的领域里面飞快地奔跑。

我们用这个方式在很多领域都找到了比我们强的,并且比我们更上心的,能够把这件事情做好的人。

我们也鼓励各家公司有自己的品牌。最早我们的思路是在小米这个平台上做一个大量爆品的产品,然后小米的平台帮你把整个流水拉起来,把供应链打通。

一旦你有了这个能力之后,我们鼓励这些团队做自有品牌,最好能够依托中产阶级以上的需求来做品牌。

这样你才能够高低配,不仅有一个基础产品,还有一个相对高端的产品。

我们想把小米做成像竹林一样的企业,所以我们在寻找自己的竹笋,让这个竹林里面不断地有新的竹笋成长起来,完成内部的新陈代谢。

对生态链公司来说,我们传达的是小米的价值观、方法论和产品的质量标准,我们鼓励他去保持自己的独立性和未来的想象空间,鼓励他做独立品牌。

总的来说,扶上马,送一程,不添乱。

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734