作者|张书雁 来源|领教工坊(ID:ClecChina)

相比于企业家身份,我认为自己更像是一位农村工作者,所以今天就跟大家汇报下,自然造物在过去七年里所做的一些探索和践行。

自然造物的初衷很简单,就是发现中国的在地之美,让传统回归到当下的生活——这是我们一辈子想要做的事情。

如果说观唐的故宫文创是呈现了皇家贵族的美好一面,那自然造物就是想把传统民间的美好呈现出来。

我们不断地行走,把在路上发现的美好分享给都市人,这也就是我所认为的新国货。

其实,美好就在我们身边,只是你有没有时间关注和了解它;但现代人往往都太忙了,以至于看不到美好。

所以我觉得今天我们更需要内观,只有用心注入,才能看到更多的东西。

自然造物能活到今天是挺奇葩的,即便是在第七年遭遇疫情,也没有被市场干掉。

尽管很多朋友都看不懂自然造物在做什么,领教工坊的朱小斌老师却给了我很多指导,在这里也得到了很多企业家的帮助,对此我特别感恩。

能活着,就是一件很好的事。

只要我们还活着,就会去寻找还活着的手艺,不要让它们成为博物馆里的手艺。

一

让传统回归的逻辑

总结过去七年的创业历程,自然造物让传统回归当下的核心路径,就是这三大体系:

● 再现

● 再造

● 再生

以上三者缺一不可,否则就是单一的维度。

比如,媒体所做的拍摄、记录、传播只是再现,而再造所需的核心创新力没有得到解决。

对于有创新力的设计师或企业家而言,一般都不愿意做这些单品,因为不够支付他们的研发、生产、市场等投入成本。

农村的供应链非常难打通,从农村到城市横亘着巨大的屏障,所以供应链是自然造物所关注的核心。

还有再生,即消费场景在哪里、谁可以购买、买去干什么——这是传统与当下的思想路径无法打通的关键所在。

所以我们在这方面也做了很多尝试。

二

手艺的再现

这张地图上的红色部分都是我们考察过的地方,行程中最重要的工作就是图文记录,拍摄每一门手艺到底是怎么做的,把步骤一一分解出来。

目前,我们拍过的艺人已超过一千位,与自然造物一起做产品的师傅也将近六千位,都是靠我们这些农村工作者一点点堆出来的。

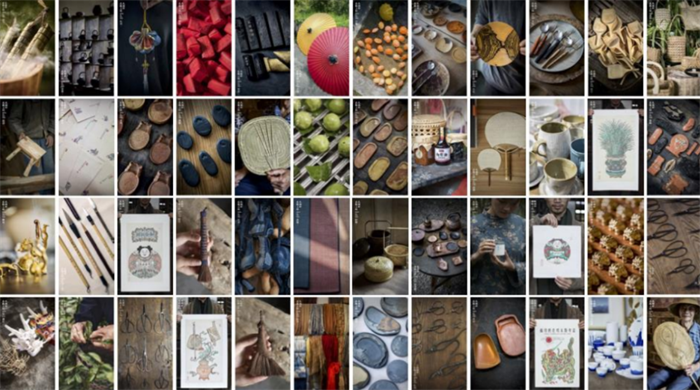

我们拍摄的300多部纪录片,几乎涵盖了所有能想到的手艺,比如织布、染布、铁艺、刺绣等等。

因为请不起专业的拍摄公司,这些片子也都是自学、自拍。

未来我们还有出书、出影片的计划,因为现代人从小就没有学“民艺”这门课程,断层了这么多年。

我想我的团队应该自己先补课,跟着艺人学习,如果自己都不知道这些手艺是怎么做出来的,那作为一个设计师该怎么去创造?这是很核心的问题。

我们一年基本上280天都在路上,出差率非常高,所以加入自然造物的成员都是喜欢旅行、热爱这门事业的人。

其实从工资角度看,我们在行业里面算是很低的,低到大家无法理解,直到今年我们工资才慢慢往上走。

我觉得能遇到这批同频共振的团队,是我这辈子最大的幸福。

今年我们换了一种方式在路上,以前只是记录,没有给艺人带来直接的收益,拍了就走。

但今年我们推出了“在路上的礼物”行走计划,通过边走边播的方式,带领大家一起感受在路上的美好。

我们把自然造物在七年里积累的粉丝全部归类,按照“一位艺人、一个故事、一件礼物”的主题,导入到了20多个社群。

每个社群都非常活跃,因为都是喜欢自己家乡美好事物的粉丝。

他们在群里相互交流,观看直播并直接购买,一次直播往往能带来五千到五万元的收入。

每次老艺人拿到这笔钱的时候,基本上要排到两个月,甚至一年后才能发货,因为都是手工制作。

不过,我们社群的粉丝都很愿意等待。

当然,也欢迎各位把你家乡的美好推荐出来,我们一起交流中国手艺。

三

手艺的再造与再生

“再造”是自然造物最核心的板块,也是最重要的板块。

传统工艺如果不创新转型,就无法真正回归当下的生活,不然就是一种图文窃取。

我觉得传统是根、创意是花,如果根不续上,花是会凋谢的。如果我们只是采花,印在一个玻璃杯上,那叫表面上的文创而已。

因此,自然造物一直想追溯供应链体系——可以带动多少艺人通过他的生产获得有尊严的收入,这是我一直在思考的问题。

所谓“再生”,就是指传统回归需要路径和场景。

我们找到的第一个场景是“大过中国节”,也就是端午、中秋、春节,以及24节气。

我觉得这些传统的节日慢慢在消亡,因为丢失了仪式感。

我儿子连中国的节日都说不清楚,但他却很喜欢过圣诞节,因为他会收到礼物,还有很多仪式感的东西。

那为什么中国的节日我们不能好好过呢?除了吃饭、喝酒、打麻将和旅行,我们的仪式去哪里了?这是很值得思考的问题。

复兴中国年节计划自2014年就发起了,我们想通过两个维度去做这个事情:中国人的节日需要什么样的礼物,以及这个礼物跟我们的地方民俗到底有什么关系。

之所以做这个事情,说的大一点,国家挺想做,政策也挺好,社会也需要。

况且,最主要是我们想做。

如何既能迎合社会所需,又符合国家大方针,我觉得就要从这种天、地、人的三个维度思考。

节日需要有仪式感,所以我们核心是挖掘节日的基因和地方的基因,然后重新去创造它。

但我们不创造产品,而是创造产品的灵魂。

这些产品是祖祖辈辈传承下来的非遗,我觉得已经做的很好了,我们只需要挖掘它的价值,发现它的美,这样就够了。

自然造物的实践证明,年节可以带动传统产业的复兴。

这是我们尝试做的第一款正式产品,浙江丽水遂昌的一款粽子,端午节的礼物。

大家能看到,它特别的长,所以叫长青粽,跟很多地方的粽子都不一样。

在这个地方,女儿出嫁后回娘家,会有一个“送端午”的习俗,她把粽子包得越长,就表示对家人的感情越深。

所以村里会比谁包得长,你包20公分,我包40公分,有的甚至包一米、两米,然后抬回去。

这就叫送端午,代表了女儿对妈妈的思念。

这个习俗在这里就是这么留下来的,但我想能不能把这份文化传递给全国?那就需要解决供应链的问题。

所以我们在给这些民间手艺制订标准,重新建立安全高效的供应链。

然而,供应链却是最痛苦、最难解决的难题,所以我特别希望能有更多的企业家或专业人士帮到自然造物。

除了粽子,节日派生出的礼物还有香囊,所以我们跟贵州的绣娘及设计师一起合作,做苗绣香囊。

目前这个产品的市场销售还可以,所以今年又开发出了更多的材料包。

我们不请明星,也请不起明星,绣娘就是我们自己的代言人。

发展到现在,我们已有将近1800位合作绣娘。

自然造物推出了一个定义:好看、好玩、好吃。

我觉得对今天的年轻人而言,好看、好玩、好吃是非常关键的,不能说因为我是传统你就要买,那是被情怀绑架,行不通的。

今年自然造物跟风筝结合的产品,就是一个很好的例子。

我们把传统工艺做成了一份礼物,里面能吃、能看、能玩,还有材料包供你和孩子一起做一只风筝。

其实我们是做成了中国玩具,就像乐高一样,你是可以跟它一起互动玩耍的。

这里面还有一本书,专门介绍这项工艺。所以这份礼物是立体构成的,而不是单一的包装设计。

除了风筝材料包,我们还有刺绣材料包、中秋材料包等二十多款新品,而像风筝材料包已经突破十万份的销量。

针对每个单品,我们后台工厂的组装工人都有将近500号人——这也是我们跟老字号企业合作的成果。

如果没有这些企业合作,我们是解决不了标准化安全生产的问题,所以希望能跟更多的企业合作解决产供销、人货场等关键问题。

我觉得大家都是接力棒,聚合在一起,协同去做这个事情。

四

在城市遇见自然的美好

七年的时间,我们就想做一件事情:做一个自然造物的会客厅。

未来,我希望能聚合更多的企业家和设计师,成立一个传统创新研究中心。

其使命就是让乡村在城市有个发生的窗口,让大家了解中国的在地之门,让中国的传统回归大家的日常生活。

如果未来在北京、上海、深圳,甚至国外都有这么一个空间让大家了解中国地方文化的话,我相信会探索到很多不可思议的回归路径。

我觉得这是一个探索性的事情。

自然造物所做的就像新鹅湖之会——会人、会物、会生活——这也是我想去构建的三大系统,即再现、再造、再生。

另外,我还希望能通过共识、共创、共享和大家一起携手未来,让传统回归到我们生活之中。

我觉得人除了赚钱之外还需要生活,尤其是要感受传统带来的美好,这是人活着本来应该存在的意义。

这是我们在杭州拿了一所有114年历史的老小学,准备构建这么一个空间——把中国的美好装进去。

通过应用空间场景的方式,让大家感得到、摸得到、听得到,就在身边去体会一些美好的事情。

目前我们已施工第57天,预计在年底的腊八节正式开幕。

所以在这里做个邀请,希望大家年底可以一起来过个中国年,好好感受中国的美好。

传统是我们的根,创意是我们的花。用心注入,重新出发。我们聚合力量,让传统回归。

编者按:本文转载自微信公众号:领教工坊(ID:ClecChina)

作者:张书雁,自然造物&自然公社创始人。本文根据作者9月13日在新鹅湖之会“新国货:文化IP赋能中国品牌”企业家论坛的演讲整理。

整理:关松

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2025 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734