生育率下降,到底是什么原因?

一个根深蒂固的认知长期占据主流:经济压力是生育率下滑的核心症结。

多数人已经达成共识,只要承担得起住房成本、教育开支、生活花费等经济问题,年轻人自然会愿意生育。

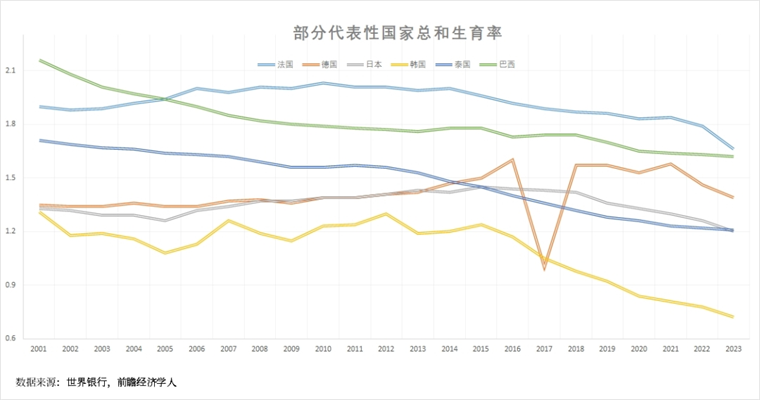

然而,无论是欧美还是日韩,这些先行者都已经提供了充足的反面例子。尽管社会福利只增不减,但近10年来,这些国家总和生育率曲线却持续下滑,说明生育决策背后另有动因。

是什么呢?

一个看起来荒诞,但是很可能的真相是:新媒体,特别是短视频。

纵观各国的TFR曲线,会发现很诡异的一点——无论是东亚、西欧、北美、非洲,无论之前是增长、停滞还是下滑,大多在2014年前后进入了新一波下滑高峰,而这和新媒体普及曲线呈现惊人的同步性。

2022年5月,北大核心期刊《人口研究》同期刊发了两篇有关互联网与生育意愿关系的研究文章,题目分别为《互联网使用会影响居民生育意愿吗?》、《上网为什么会影响个人生育意愿?》。

《互联网使用会影响居民生育意愿吗?》提出结论:上网时间每增加1%,个体的生育意愿降低1.69%,控制了影响生育意愿的其他因素和内生性问题后,分析结果表明,使用互联网的居民比不使用者的生育意愿降低了约10.5%。

同时,考虑到个体之间存在差异,该研究将互联网使用与一系列虚拟变量(学历、收入、经济水平等)的交互项放入回归,研究异质性。分析结果表明,居住在经济发达城市、低学历、低收入的互联网使用者生育意愿降幅更加明显。

相比于经济问题,科技进步创造的 “奶头乐” 效应似乎是生育率下降更直接的原因。

算法推荐机制通过精准捕捉用户偏好,源源不断地推送短视频、游戏、直播等即时娱乐内容,形成难以挣脱的注意力陷阱。

正是这种低成本、高反馈的虚拟满足感,极大地削弱了年轻人组建家庭的动力 —— 恋爱需要经营、生育需要责任,而科技产品提供的即时快乐无需付出长期成本,这种替代效应直接导致婚恋意愿的下降。

通过短视频获得快乐的成本越低,那要去进行社会交际、组建家庭、生儿育女的机会成本就越高。

在解决经济问题之外,要提高生育率,还要重视廉价娱乐的时代大势,如何让生育“无感化”,是当下和未来最重要的课题之一。

科技的问题,还是得靠科技解决。

如今,解决生育问题的“终极方案”来了。

近日,日本大阪大学发育遗传学家林克彦教授宣布,他的团队正在快速推进一项人类体外配子生成技术。

这一颠覆性技术,预计7年后就可实现。

所谓体外配子生成技术(In Vitro Gametogenesis,简称 IVG),是将成人皮肤或血液细胞基因重组为干细胞,再诱导这些干细胞分化为原始生殖细胞,随后将这些细胞植入实验室内由干细胞培养而成的类器官中。最后,借助类器官发出复杂的生物信号序列,引导生殖细胞发育为成熟的精子或卵子。

从短期看,这项技术主要有利于少数人群,比如失去生育能力的年轻人,比如同性伴侣,比如高龄生育人群。

而从长远来看,其更重大的意义在于为所有人提供一种前所未有的便捷生育方式,人们可在闲暇时间储存自身细胞样本,在有生育需求时随时通过线上平台启动生殖细胞培育流程,整个过程无需调整生活计划,更不会经历传统生育准备过程中的身心压力,真正实现生育计划与日常生活的无缝衔接,丝毫不会影响平常的生活方式和节奏。

这就解决了当代人生育最直接的顾虑。

当然,生育不只需要精子和卵子,IVG 只是第一步,让 IVG 获得的受精卵无感发育同样重要。

好在,当前人造子宫技术也在突破。去年郑州大学第一附属医院完成了第四次“去ECMO化人造子宫动物实验”,虽然还不能创造完全脱离人体的环境,但已经描绘了一幅值得期待的图景。

而在更长远的图卷上,体外配子和人造子宫都是蓬勃生长的生物科技产业的冰山一角。当前全球范围内持续下滑的生育率,正以前所未有的力度催生着辅助生殖和生育科技市场的扩张,被传统生育难题困扰的年轻人,对辅助生殖技术和生育科技产品的需求急剧增加,将直接推动相关市场的蓬勃发展。

在全球范围内,2023年辅助生殖市场规模达到约350亿美元,年复合增长率维持在8%-10%,具体来看,有以下几个领域值得关注:

首先,生育科技促使生物医药产业聚焦于此前较少涉及的生殖细胞发育、胚胎着床与发育等细分领域。

过往,生物医药产业在生殖健康领域的研究多集中于避孕、常见生殖疾病治疗等方面,而如今,生育率下滑带来的生育压力,推动科研人员深入探索生殖细胞从干细胞分化的全过程,以及如何构建适宜胚胎体外发育的环境。

其次,生育科技有力促进了生物医药产业与干细胞技术、生物材料、医疗器械等多领域的深度融合。

以干细胞技术为例,体外配子生成技术对诱导多能干细胞(iPS 细胞)分化为生殖细胞的精准调控需求,促使生物医药企业与干细胞研究机构加强合作,共同研发高效、安全的干细胞诱导技术及配套试剂,推动干细胞技术从基础研究向临床应用转化。

第三,中国生育相关科技和服务市场。相较于国外有更大增长空间。

根据弗若斯特沙利文数据统计,中国的辅助生殖服务市场由2014年的140亿元增加至2023年的288亿元,年复合增长率为2.6%。在全球辅助生殖产业迅速发展的当下,这一增速不算太高。

横向对比,中国辅助生殖技术渗透率从2018年的3119.7周期/百万人增长至2023年的3996.6周期/百万人,仍远远落后于美国的6222.6周期/百万人。

不过,随着我国不孕不育率和辅助生殖服务渗透率逐年提高、国家三孩生育政策的推动以及对辅助生殖技术服务投资的增加,预计2024年至2029年能够保持8-10%的年复合增长率,2023年,我国辅助生殖市场规模288亿元,照此年复合增长率计算,预计2024年辅助生殖市场空间规模约为311亿元,2029年辅助生殖市场空间规模约为501亿元。

需要提及的一点是,体外配子生成、人造子宫等科技进步只是在生殖环节解决了大众顾虑,但是生育问题却不仅仅是生殖问题,而是事关养育、教育的综合性问题。

要真正扭转生育率下滑的趋势,还必须依靠科技在养育和教育环节的普及应用,为家庭减轻实际负担。

尤其值得关注的是,伴随着具身智能技术发展的家庭服务机器人发展潜力。

随着智能化水平提高,未来育儿机器人可承担婴幼儿的日常陪伴、安全监护和早期启蒙任务,通过语音交互和情感识别技术与孩子建立互动,甚至能模拟父母的语气讲故事、教知识;教育机器人则能针对不同年龄段孩子的学习需求,提供精准的辅导和答疑,成为家庭教育的重要补充。

只不过,当前机器人产业发展存在明显的重心失衡问题。

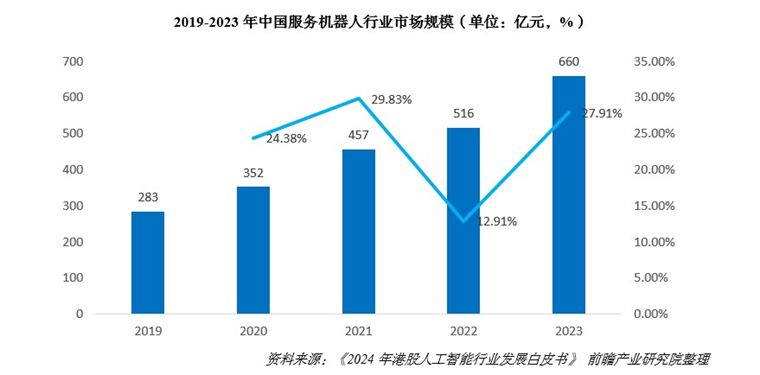

据前瞻产业研究院测算,2024年中国工业机器人市场规模约为580亿元,而尽管有更大的使用人群、更多的门类,服务机器人市场规模也只比工业机器人高一点,为人民币660亿元。在服务机器人市场中,家庭服务机器人仅占一部分,而专门针对育儿、教育等养育场景的机器人占比更少。

从现实来看,工业机器人技术成熟度高、商业化路径清晰,而针对养育的服务机器人面临技术门槛高(需精准的情感识别、儿童行为理解能力)、场景复杂多变、安全标准严苛等挑战,导致企业研发投入意愿不足。

然而,随着生育率持续下滑,家庭对养育支持的需求已迫切到必须优先解决的程度,调整机器人产业发展重心、加大服务领域投入刻不容缓,也必然会获得丰厚回报。对此,地方政府可以作相应针对性布局:

1、制定产业规划与技术标准

发布专项发展规划,明确服务机器人为重点方向,设定技术突破和场景应用目标,建立安全与性能标准,规范数据隐私、材料安全及交互可靠性。

2、强化研发支持与技术创新

设立专项基金,补贴企业研发投入;推动高校与企业共建实验室;设立任务清单,鼓励突破关键技术瓶颈。

3、拓展应用场景与试点示范

在养老院、幼儿园等场景先行先试;对于个人消费场景,通过定想补贴或消费券等降低门槛。

4、优化财税与金融政策

对研发企业减免增值税、所得税;设立产业引导基金,吸引社会资本。

作为更懂产业的科技型决策智库,前瞻产业研究院成立人工智能产业规划所,凭借27年研究经验带来的深厚行业洞察与六大自研数据库支持的海量数据,能为地方政府提供极具价值的详细规划建议,精准定位适合地方发展的人工智能细分赛道,给出涵盖人才吸引、企业培育、创新激励等全方位的政策建议,助力地方在人工智能时代实现高质量跨越式发展。

未来的理想图景是,从生殖细胞培育到胚胎发育,从婴儿照料到青少年教育,科技贯穿生育养育的每一个环节,形成无缝衔接的支持体系。当科技不仅能让生育变得轻松,更能让养育和教育不再成为负担时,年轻人才会真正卸下生育焦虑,重新拥抱组建家庭的幸福。

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见:

【1】《2025-2030年中国辅助生殖行业发展前景及投资战略规划分析报告》,前瞻产业研究院

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

参考文献:

【1】越上网越不爱生孩子?研究发现是真的| 澎湃新闻

【2】生育率跌破1.4重要关口,德国加入欧盟“超低”生育率俱乐部| 华尔街见闻

【3】“人造子宫”项目告捷,女性终于可以从生育中解放出来了吗? | 湖南日报

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

让您成为更懂趋势的人

让您成为更懂趋势的人

想看更多前瞻的文章?扫描右侧二维码,还可以获得以下福利:

下载APP

关注微信号

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

违法和不良信息举报电话:400-068-7188 举报邮箱:service@qianzhan.com 在线反馈/投诉 中国互联网联合辟谣平台

Copyright © 1998-2026 深圳前瞻资讯股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734